![]()

2-149

まるごと奈良博でした

石川県立美術館へ特別展を観に行ったのは今月2日のことでした。県立美術館は何年ぶりだろうか、歌川広重の東海道名所絵以来だから・・・何年になる・・・数えるのもおっくうです。今回観に行ったのは「まるごと奈良博」という奈良博所蔵の仏像仏画を中心とした仏教美術展でした。

奈良博というのは奈良国立博物館のことですがぼくら仏像ファンは奈良博(ナラハク)と呼び習わしています。ちなみに東京国立博物館は東博(トーハク)、京都国立博物館は京博(キョーハク)です。奈良博は近鉄奈良駅から近い奈良公園のなかにあって仏像ファンなら東大寺や興福寺に行くときは奈良博を必ずスケジュールに組み込みます。奈良博の本館は「なら仏像館」(右の写真 正面玄関に見えて実はこっちは裏)といって仏像ばかりを展示しています。「なら仏像館」にはこの10年で4回ほど入っています。それはともかくこの「まるごと奈良博」という特別展には実ははじめは行くつもりがありませんでした。

その日は梅雨が明けたばかりの8月最初のよく晴れた金曜日で朝8時半過ぎに家を出る前から気温はもう30度を越えていました。ぼくの出で立ちは、上は半袖マドラスのボタン・ダウン・シャツでも鹿の子編みのポロ・シャツでもなく白の半袖オックスフォード・ボタン・ダウン・シャツ、下はオフホワイトのコットン・パンツではなくベージュのバミューダ・ショーツに白のソックスとここまでは50年前のアイビーボーイでしたが、靴は焦げ茶のペニー・ローファーではなくて黒のトレッキング・ブーツを履いていました。家から約5キロ離れた県立美術館までウォーキングを兼ねて歩いて行ったのです。帽子は被らず偏光レンズのサングラスを掛けタオルとデジタルカメラと財布だけが入ったバック・パックは背中に汗をかくから背負わないで右肩から下げて揚々として家を出ました。それが奈良博展となんの関係があるかというと別に関係はなにもありません。熱中症厳重警戒のなか外出は控えましょうというお上のお達しにも従わず炎天下を5キロも歩いていたという話です。帰りも歩きましたがこの日は中村記念美術館の方へは下がらず広坂から市役所の前を通って香林坊東急スクエアへ回り東急ハンズとうつのみや書店に寄って竪町を抜けて桜橋を渡り石伐坂(W坂)を登って寺町に上がったから歩いた距離はいつものウォーキングの倍ほどになりました。

9時半少し前に着くと外でしばらく待って開場と同時に中に入ります。ぼくのほかに10人ほどが一緒でした。こういう特別展はまだ人が少ないうちに観るのがいいようです。展示品から離れて観て近づいて観てと邪魔されることなくゆっくり好きなように観ることができます。それに今回はどういう了見なのか写真撮影可という珍しい展覧会でした。写真にどこかの知らないおじさんおばさんの顔やお尻が写り込むのもやはり嫌だから人が少ない方がいいのです。もっとも是非写真に撮っておきたいと思うような仏像は来ていません。どんな仏像が来るのかは事前にわかっていました。それではじめはこの暑い中わざわざ観に行くこともないかと思ったのです。それがなぜ翻って観に行ったのかというと、北陸新幹線の敦賀延伸で奈良まで行きづらくなったと思っているぼくのために奈良が向こうからわざわざ来てくれたような気がしてきて観に行くことにしたんです。ずいぶん都合よく考えるもんだと思ったと思いますがぼくは気分で行動することが多い。急に思い立ったから前売り券は買っていません。1500円を払って入ります。前期の展示は終わって後期の展示になっていました。

奈良博の仏像コレクションは膨大ですが所蔵品と寄託品があります。本来の居場所を失って奈良博にやって来た仏像が所蔵品でお寺から預かっている仏像が寄託品です。寄託品はやはり外には出しづらいでしょう。今回の展示品は所蔵品のなかから精一杯頑張って選んで持ってきたんだと思います。実はこういう展覧会の記事は書くのが難しい。どこかの名の知れたお寺へ行って名の知れた仏像を観てきたというのなら簡単です。たとえば東大寺戒壇院の四天王像ならすらすら書けます。あるいは博物館などの特別展ならたとえばおととし奈良博であった「大安寺展」のようなものなら楽です。大安寺へは行ったことがあるし有名古刹の有名仏ばかりの展覧会だから血沸き肉躍るではありませんがかなり興奮して観るので一気に記事を書いてしまいます。しかし「まるごと奈良博」はそうはいきません。奈良博は所蔵品が極めて多いからでしょうかこの特別展は日本の仏教美術を概観するように広くしかし薄くそれでいて本格的な展示でこれまで仏像をある程度観ていて密教と顕教また如来と菩薩の区別がつくほどの知識を持った人でないとただぼんやり見ているだけということになるんじゃないかなと思うような展示です。それに仏教美術関係の書籍に必ず出ているというような名の知れた仏像はないからある意味ワクワク感がありません。つまり記事の中でこの展示はこうだああだとくどくど説明したうえでぼくはこう観たと淡々と書かないといけないわけです。しかし一年ぶりの仏像の記事です。次があるかどうかわかりません。ここは頑張って書かないと。撮った写真もあります。でもどうなるかはわかりません。ではぼちぼち始めます。

この特別展のご本尊は如意輪観音菩薩坐像です。重文で如意輪観音菩薩坐像としてはやや平凡ですが如意輪観音菩薩坐像には名品が多いのでそう見えてもしかたがありません。国宝の薬師如来坐像も来ていますが図録の写真は立派に見えてもこの目で実際見るとちょっと貫禄不足のようでした。これはぼくの見立てで主催者がどう考えていたのかはわかりません。しかし展示の配置は如意輪観音菩薩坐像をご本尊としているように見えます。えっ、展覧会にもご本尊があるのかって、あるんです、美術館で展示されていても仏像は仏様です、展示の中心となる位置の仏像がご本尊です。しかしこの如意輪観音菩薩坐像から仏像ファンが誕生しないとも限りません。ぼくが仏像ファンになった契機は高校2年の修学旅行で行った奥州平泉中尊寺で見たどんな仏教美術書にも出ていない経蔵の渡海文殊菩薩群像でした。

| 如意輪観音菩薩坐像 展示室の中央にデンとおわします |

|

| 薬師如来坐像 展示室の奥で横向きです ちいさな女の子がじっと見入っていました |

ぼくが好きな飛鳥仏、小さな金銅の観音様も来ていましたがただ1体だけでちょっと寂しい感じです。「なら仏像館」にはずらり10体以上が並んでいたからもう2体ぐらいは来てほしかった。

|

| 飛鳥のかわいい金銅仏 |

「なら仏像館」で見た記憶のある仏像がひとつだけありました。伽藍神立像です。急ぎ駆けだした瞬間の姿がリアルで印象的ですが、伽藍神(がらんしん)というのはお寺の建物の守護神で仏様ではありません。それが解説によると修行を怠る者がいれば釘を刺して懲らしめるのが役割なんだそうです。それじゃ伽藍の守護をしてるんじゃないじゃないかという感じですが、するとこのポーズは逃げる怠け者を追いかける姿でしょうか。有名と言えば有名な彫像ですが文化財指定はないし別に居なくても展覧会は十分成り立つようなものなので展示の目玉になるおもしろさがあるから連れてきたんでしょう。

|

| 昔は大黒様と思われていたという |

目玉と言えばポスターやチケットの図柄にもなっている釈迦像が目をひきます。出山釈迦如来立像です。いわゆる釈迦苦行像の一種ですが、こう言っては仏様に失礼ですが気をひくというだけの特に優れた仏像でもなくもちろん文化財指定はありません。ついでに言うとポスターの図柄は南無仏太子立像(なむぶつたいしりゅうぞう)いわゆる二歳像をまん中に持ってきています。二歳像は聖徳太子像によくあるテーマですが聖徳太子を知らない日本人はいないしこの太子像は結構かわいい感じで印象がいいからこれも気をひくための演出なのかもしれません。

|

|

| 出山釈迦如来立像 | 南無仏太子立像 |

明王天部像では愛染明王像が目をひきます。奈良西大寺像によく似た愛染明王で真っ赤な忿怒像は強烈なインパクトで見る人をその場にしばし釘付けにします。

|

| 有名な西大寺愛染堂の善円作愛染明王坐像に似ている |

五大明王像も来ていましたがとても小さくてミニチュア的です。そのためか忿怒相がどこかユーモラスでむしろかわいい感じです。ほかに単体の大威徳(だいいとく)明王像があってこれも小さな像なので特に出す必要もないのではないかと思いましたが大威徳明王の仏画もあったからこの特別展の企画者のなかに大威徳明王ファンでもいるんでしょうか。神将像は小振りの毘沙門天像が1体だけです。ぼくは如来や菩薩のきれいな仏様より変化に富んで動きも激しい四天王や十二神将が好きだから1体だけというこの構成には物足りない気分でした。金剛力士像も一組ぐらいあってもいい気がしましたが奈良博の所蔵品にはなかったかもしれません。

|

|

| 五大明王像 | |

|

|

| 軍荼利(ぐんだり)明王像 | 降三世(ごうざんぜ)明王像 |

| 毘沙門天立像 | |

岐阜美濃の長滝寺(ちょうりゅうじ:白山中宮長滝寺)所縁の仏像が来ていたのはちょっと驚きでした。金剛童子立像といいますがどういう童子なのかよく知りません。この像の見た目は不動明王三尊の二童子(せいたか童子、こんがら童子)を合わせたような印象だからあるいはそういう性格の童子なのかもしれません。長滝寺は今は長滝白山神社(ながたきはくさんじんじゃ)に名前を変えています。長滝(ながたき)は白山信仰の美濃の馬場(ばば、ばんば)、すなわち禅定道(ぜんじょうどう)という信仰登山のための登山道の美濃側の起点でした。ちなみに加賀の馬場が鶴来のしらやまひめ神社で越前の馬場は福井勝山の平泉寺白山神社でした。今多くの人が白山登山で使っている白峰別当出会いからの登山道は越前禅定道のなごりだそうです。空自幹部候補生の同期生T君に誘われてこのHPをはじめたころ白山信仰がそのメインテーマでしたが長滝へもふたりで行っています。

|

この特別展は仏像より仏画が優っていたような気がします。金剛界・胎蔵の両部曼荼羅、阿弥陀来迎図、不動明王八大童子図、普賢菩薩図、不空羂索観音菩薩図、虚空蔵菩薩図、そして後期展示の辟邪絵(へきじゃえ)が目を惹きます。

|

|

|

| 阿弥陀来迎図 | 虚空蔵菩薩図 | 普賢菩薩図 |

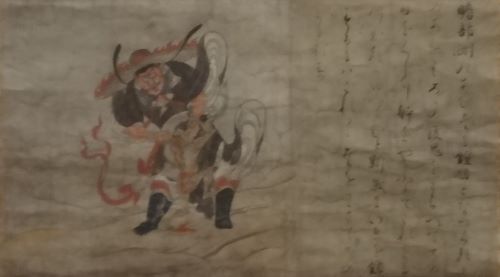

辟邪絵というのは魔除けみたいなものだと思えばいいようですが三幅あるうちの鍾馗がおもしろいと思いました。

|

| 辟邪絵 鍾馗 |

国宝の牛皮華鬘(けまん)も来ていました。破損が著しいものの色彩がよく残っています。でも関心を示す人はほとんどいません。まず華鬘がなにかを知りません。これはなになんに使うもの、という声が聞こえます。華鬘は仏堂の梁や柱に掛ける装飾具です。

|

ほかに写経や諸仏の図画なども立派です。神将像が線図で描かれた東大寺戒壇院扉絵図というのもあってぼくは興味津々で観ていました。

|

|

しかしガラスの向こうに展示してある絵画を写真に撮るのは無理ですね。ちゃんと写らない。まあ安物のカメラですけど・・・、えっカメラじゃない腕だ、そうですか。ぼくのほかにも写真を撮っている人が少なからずいて係の人が時々、フラッシュは使わないでください、なんて言っています。フラッシュなんて使えばもっとちゃんと写らない。

高僧の肖像画のなかに一休宗純(いっきゅうそうじゅん)の頂相(ちんそう:禅宗で高僧の肖像)もあってそれがぼくらが知っている坊主頭の髪が少し伸びて無精髭もある一休さんの絵ではなくて椅子(きょくろく)に座るお上品な一休禅師の姿でした。でも解説によるとこの絵が現存最古の一休さんの絵だというから本当はこうだったんでしょうか。

|

| 傍らの太刀は偽坊主成敗に使ったとか |

仏像仏画のほかに密教法具なども出ていましたがあまり興味はないのでここまでですかね書くのは。しかしやっぱり来てよかったとしみじみ思った特別展でした。

一巡して特に印象に残った仏像をもう一度見ておきたいと思って最初の展示室へ戻ればもう人がいっぱいでどの展示も人だかりしています。こうなってはぼくはもう退散の時間です。最後に薬師如来坐像の前まで来ると、30代半ばに見える女性が小学校3年生ぐらいの女の子に、国宝だって国の宝だよ、なんて意味のないことを言っています。親子でしょうね。お母さん、こどもにはもっとちゃんと教えてあげてください、と言いたくなります。えっ、余計なお世話ですか。たしかにそうで女の子は母親の声など聞こえていないように薬師仏にじっと見入っていました。

帰り際にいつものお決まりで図録を買いました。まだ客がだれも来ていないミュージアムショップで、アルバイトでしょうね、暇そうにしていたふたりの女の子はぼくに気づくとにわかにシャキッとして声をそろえて、いらっしゃいませ、と言います。ふたりの前には図録が積んであります。図録をください、と言うとひとりの子が、2500円です、好きなのを選んでください、と要求します。図録は見本が置いてあって販売用のものには触れないのが普通で選んでくださいなんて言われたことはなかったからちょっと戸惑いました。選ぶってどれもいっしょでしょう、と言いながら即座にふたつの山にして積んである右の山から一番上の図録を手に取って、じゃこれを、とニコッとしながら言うとその子はちょっと微笑んでぼくの図録を袋に入れてくれました。えっといくらでしたっけ。2500円です。ああ丁度はないか、じゃ5000円で。はい2500円のおつりです、ありがとうございます。おつりは財布に入れ買った図録をバック・パックに入れて持ち上げながら、ありがとう、と言うとふたりも、ありがとうございました、とホッとしたようにニコニコ顔で声をそろえて言いました。しかし客に選ばせるというのは図録の販売で何か見当違いのクレームでもあったんでしょうか、近ごろなんでもないことにいちいち文句をつけて騒ぎ立てるくだらない人間が多いそうだから・・・。 2024年8月13日とらもとしんいち(メキラ・シンエモン)

写真:とらもとしんいち

ホーム 目次 前のページ 次のページ

ご意見ご感想などをお聞かせください。メールはこちらへお寄せください。お待ちしています。