![]()

2-154-KN81

ほとけさまの人気投票 −10月のサウダージ−

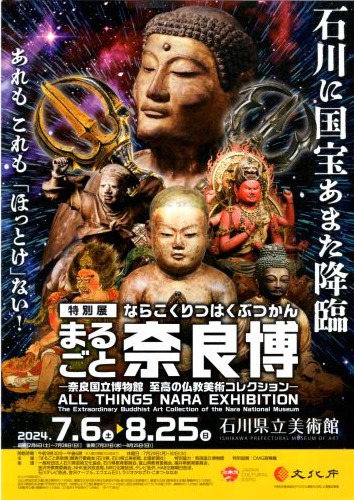

未明から降り出した冷たい雨が長すぎた夏を一気に終わらせようとして勢い余って秋を脇に押しやり突然冬になってしまったかと思うほど涼しさを知らないまま寒くなった今日は10月のまだ3日である。内からあったまろうと自分の部屋で入れたてのコーヒー飲んでいたら机の上にうっかりこぼしてしまいあわてて夏のあいだ汗をぬぐうためにいつもそばに置いているタオルで机を拭いていると持ち上げた本の下から新聞の切り抜きが出てきた。この夏に石川県立美術館で観た特別展「まるごと奈良博」でやっていた人気投票の結果を報じた9月11日の朝刊記事を切り抜いたまま忘れていたのだった。奈良博と言えば仏像でその展覧会での人気投票がどんなものだったかはだいたいの見当はつくと思うが、ご覧になったたくさんの仏様のなかからあなたの一番のお気に入りを教えてください、というごくありふれた企画だった。ミュージアムショップの反対側の壁際に投票箱が置いてあったのをおぼえている。

県立美術館から100メートルほどしか離れていないところに県立歴史博物館がある。「まるごと奈良博」は美術館での開催だったが、それが実際可能だったかどうかはともかく、むしろ歴史博物館での開催が相応しいように思えたというのはこの特別展は日本仏教史を概観する仏教美術展でガンダーラ仏から展示が始まり瓦や墓誌、写経、古文書などの考古学的あるいは歴史学的遺物遺品も数多く出ていたからで歴史博物館的展覧会の雰囲気が濃かった。それほど「まるごと奈良博」は本格的な仏教美術の展覧会だったがそこに展示物の人気投票などという娯楽が紛れ込んだのは同時に夏休みのイヴェントでもあったからで家族連れに受けそうな遊び感覚の企画もあるいは必要だったのかもしれない。高校2年から半世紀以上も仏像ファンでいつづけているぼくはそんな企画にはまったく関心が無かったからお盆のころに書いたこの特別展に関するHPの記事ではこの人気投票についてはなにも触れなかった。それが9月になってその結果を報じた新聞記事を見て、なるほどしかしこれってなにかを表しているあるいはなにかが現れているのかもしれない、という気がして、あとでじっくり読むことにして取っておこう、と思い切り抜いていた。

だが忘れていたのだからそれならその程度の関心だったのかというと確かにそうだった。今こうして切り抜きを見つけてあのときの気分が蘇り、ちょっと考えてみるか、という気になったのは窓の外で降る雨がそういう気分にさせたのかと言えばそうかもしれない。あるいはなぜかちょっとしたことで気が沈むというぼくだけの10月のサウダージsaudadeがさっそくあらわれたのかもしれない。だからこれから考えることが偏見と誤解から成る独り善がりに過ぎないただの妄想になったとしてもがっかりしないことにしよう。なにしろ32日連続した"晴耕"のあとにやっときた"雨読"だ、今日は久しぶりに頭を使うのである。

ところで、この仏像の人気投票は「私が好きなほとけさま投票―わたしの"推し仏"―」という中身そのものにストレートなキャッチコピーとなっていたが"推し仏"という仏様をアイドルのようにあつかう言い方を県立美術館がするのかとちょっと驚いた。いずれ共同開催のだれかの発案だと思うがそれならいっそのことゆるキャラでも作って"あいぜんくん"とか"にょいりんちゃん"とか適当に名前を付けておけば徹底したがそこまでの発想はなかったのかあっても時間がなかったのかもしれない。あるいはぼくは気付いていなかったが"ざんまいず"という奈良博のゆるキャラが来ていたようでぶつかってもいけないと金沢人らしい奥ゆかしさで遠慮したのかもしれない。いずれにしてもその辺りにこの企画の性格が窺えて投票に応じた来場者の正体もまた推し量れればこの展覧会自体の性質も垣間見える気がした。ともあれまずは仏様の人気投票の結果を書いておく。

1位 伽藍神立像 1655票

2位 南無仏太子立像 1277票

3位 愛染明王坐像 1203票

4位 如意輪観音菩薩立像 1166票

5位 毘沙門天立像 1086票

6位 薬師如来坐像 881票

7位 阿弥陀如来坐像 855票

8位 地蔵菩薩立像 760票

9位 菩薩立像 707票

10位 誕生釈迦仏立像 674票

投票総数 15433票

来場者数 56106人

そして来場者へのアンケートの結果として

来場者の年代別比率は20代以下約15%30〜50代約45%で県外からは約3割だった

と主催者のひとりである新聞の記事は書いていた。また記事には奈良博展は「ポスト国民文化祭」の目玉事業だったと書いてあった。その意味はぼくにはよくわからない。

上の数字のうち来場者に関するものについて新聞記事は、県立美術館主催展としては過去2番目の多さであり、他の企画展は60代以上が約半数を占めるのに対し今回はこどもやファミリー層が多かった、と書いていた。また県外客約3割は北陸新幹線の敦賀延伸効果であるようなことも書いてあった。随分誇らしげだが今回これを書くにあたって県立美術館のHPを見てみたところこの展覧会に関して人気投票の結果はもちろん来場者数等についての記載は見当たらなかった。

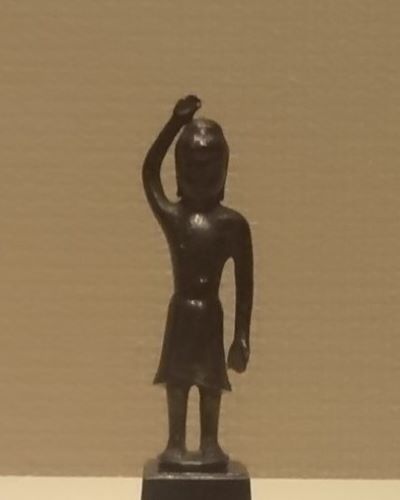

さて、1位から6位に入選した仏様はぼくが先日の記事でも取り上げていた。自慢するのではない。ぼくの見方は全然違った。まずぼくは1位の伽藍神立像を記事の中で揶揄していた。伽藍神(がらんしん)とは伽藍すなわち寺院の建物を守る神様でその駆け出すようなポーズがおもしろく真剣な表情が印象的だがこの1位はおそらく主催者というより美術館としては期待外れでむしろ苦笑したに違いない。つまり展示の目玉としては大成功だったが美術館が観て感じてほしかった仏像はほかにあったはずだ。しかしただ直立しているか行儀よく座っているだけの仏様たちのなかにあって伽藍神の派手な動きのある姿はインパクトがありすぎた。それから2位の南無仏太子立像についても展示の目玉的だと先日の記事でぼくは書いた。聖徳太子二歳のかわいい姿で2位に入ったのだと思うが美術館としては2位には如来像か菩薩像に入ってほしかっただろうからやはり期待外れだったにちがいない。この1位2位からだけでも来場者にどのような人たちが多かったが推測できそうだ。

3位からようやくぼくら仏像ファンを得意にさせる仏像が登場する。3位の愛染明王坐像は重要文化財だが仏像ファンなら知らない者はいない極めて有名な南都西大寺愛染堂の秘仏で叡尊が仏師善円に造らせた愛染明王坐像によく似ている。ちょっと緊張感が足りないのでやや迫力に欠けるが十分に見応えはあった。4位の如意輪観音坐像は先日の記事でぼくはこの展覧会のご本尊だと書いた。如意輪観音は観世音菩薩を様々に変化させた密教が最後に登場させた衆生救済の完成形で切り札とも言える観音様で代表的な密教仏のひとつだがそれだけに名作揃い踏みの如意輪観音坐像のなかではこの像は平凡に見えるもののその雰囲気はよかったと思った。5位の毘沙門天立像は小振りだが忿怒の表現も全体のバランスもよくて神将像好きのぼくは好感が持てた。特にうしろ姿が気に入った。

6位になってしまった薬師如来坐像は国宝だからほんとうなら人気投票のもっと上位に入ってもおかしくないのだがやや貫禄に欠ける気がしたからそれで順位を下げたのかもしれないがやはり地味なところが影響した。この薬師仏に見入っている少女がいたと先日の記事に書いたがその子がこの薬師仏からなにかを感じていたのなら感性豊かな子である。それから10位の釈迦誕生仏立像というのは飛鳥の金銅仏だがお釈迦様が母親摩耶夫人の右脇から生れ落ちるやいなや六歩半歩んで「天上天下唯我独尊」と言ったというその誕生にまつわる逸話をビジュアル化した仏像で釈迦仏のテーマとしては仏像ファンにも人気があり一般には花まつりと言うことも多いお釈迦様の誕生を祝う4月8日の仏生会(灌仏会)で甘茶をかけるので小さな釈迦像だがそれ故に割とよく知られているから10位に入ったのだろう。

ぼくがこの展覧会をよく顕していると思ったのは7位から9位の仏像だった。あるいはベスト10に入らなかった仏像にもそれが見えた。7位は阿弥陀仏で8位はお地蔵さんだがどちらもポピュラーな仏様で展覧会に来ていた仏像も印象がよかったから下位にいたのはどうしてかという気がするがそれは1位と2位がなにだったかを見ればただちにわかろうというものだ。すなわち仏像を見慣れていない人たちには視覚的派手さが好まれた。

考察が要るのは9位の菩薩立像だった。小振りの金銅仏だが破損腐食が甚だしくし種類の識別も困難でそのため菩薩立像となっているのだと思うがこれは白山から出土したという地元由来の仏像だった。この人気投票で選ばれたそれぞれの仏像がどの年代にもっとも支持されたかということはわかっているはずだがぼくがそれを知る由もなくだから推測にはほど遠い想像になるがこの美しさという点では頗る不利に見える満身創痍の菩薩像はおそらく年配者の投票が多かったのだろう。あるいは人々の心にあった多少の信仰心が投票させたのかもしれない。いずれにしても白山出土という由来に親近感が感じられたのだと思う。同じく地元由来で言えばぼくが先日の記事で取り上げた金剛童子立像は10位以内に入っておらず得票数はやはりぼくにはわからないがきっと多くはなかったはずでそれは岐阜の長滝寺にあったと聞いてこの仏像が鶴来のしらやまひめ神社と大きく関わるとわかる人は来場者に少なかったからだと確信する。美術館の目論見はここでも外れたと言えそうだ。

それからポスターに朝日が昇るがごとくでかでかと顔を描いていた出山釈迦如来立像が10位に入らず不人気だったがそのわけはぼくが目を惹くものの仏像として優れてはいないと先日の記事で書いたのとはちょっと違った感覚だったにちがいない。すなわち仏像にあまりなじみのない人々にとってはこの釈迦苦行像が、なにこれっ、といった感じでどこか不気味に見えたからでこの展覧会の来場者がどのような人たちになるかという主催者の見込みは概ね正しかったがこの仏像を持ってきてポスターの意匠に使ったのはそこに主催側と鑑賞側の行き違いが見えた気がした。つまり仏教仏像に詳しい人と仏教仏像はほとんど知らない人すなわち玄人と素人との間にある認識あるいは感覚の相異が原因で専門家ほど予想を外すという現象の例と言えた。二歳の聖徳太子に救われていた。

最後にこの仏様の人気投票からぼくに見えた「まるごと奈良博」と銘打ったこの展覧会の性質を印象として書いてみる。同じ仏像展でも薬師寺展や高野山展であればあるいは運慶展や快慶展であれば、言葉は悪いが仏像を知らず感性の鈍い人でも鑑賞ができる。しかしそれはそれでよかった。仏像鑑賞はあくまでも主体的であるべきだからだ。なぜなら仏像は仏様であり本来信仰の対象だからで心で見ても理屈や感覚で観るものではない。とわかったような事を言って講釈してもそれもまた理屈でぼく自身は信仰心なくして仏像を観ている。なにか魅かれるものがあるからで知識を補助として感性で観ているのだが知らずしらず心でも見ているのだろうと思う。一方、仏教美術を日本の仏教史を概観するような形で見せる今回の展覧会ではある程度の仏教と仏像に関する予備的知識がないと鑑賞は困難だった。もっともそれは展覧会の目的あるいは観る側の目的によるかもしれない。夏休みの美術館で日ごろは疎遠な仏様をなにも考えずただぼんやり眺めて楽しもうというのならどんな知識も要らなかった。先にも書いたが仏像鑑賞はどこまでも主体的であるべきだからでぼんやり眺めるならむしろそれが正しいのかもしれないと思うのはある程度でも知識が無ければ展示物の解説を読んでなにひとつ理解できないがある程度の知識では解説を読んだところでわかるのはせいぜい30%ぐらいだからで、それなら喧噪の日常を離れた異空間に身を置きそこにいらっしゃるお方がどなたかもよく存じあげないままただぼんやり眺めてのんびりした気分に浸っている方が仏像展覧会の楽しみ方として優っていると言えないこともない。しかし大勢が押し掛け大晦日の近江町市場よろしくひしめき合う展覧会ならなかなかそうもいかないだろう。朝一番開場と同時に入場するのがよい。

あるいはこの展覧会が入口となって仏像に関心を持つようになる青少年がいればきっとかれは生涯の仏像ファンになるに違いない。それは文化財の保護に貢献することを意味しそれこそがこうした展覧会の大切な目的だったというのならこの展覧会の成功は先ほどまでの考察とは無関係にまったく別の話になる。2024年10月3日 とらもとしんいち(メキラ・シンエモン)

|

|

| ガンダーラ仏の菩薩像 | 5位 毘沙門天立像 |

|

|

| 7位 阿弥陀如来立像 | 8位 地蔵菩薩立像 |

|

|

| 9位 菩薩立像 | 10位 誕生釈迦仏立像 |

|

|

| 展覧会パンフレット | |

写真:とらもとしんいち

ホーム 目次 前のページ 次のページ

ご意見ご感想などをお聞かせください。メールはこちらへお寄せください。お待ちしています。